Синдром амниотических перетяжек (САП) – редкое осложнение, которое может привести к деформации, стриктуре и даже ампутации частей плода. Это состояние возникает, когда части плода захватываются амниотическими тяжами, которые представляют собой волокнистые нити, образующиеся при разрыве амниотического мешка. частота встречаемости – 1 на 1200 новорожденных [1].

Выделяют три основные категории САП [2, 3]:

- изолированные деформации конечностей – наиболее часто встречаемые – дефект одной или нескольких конечностей; могут проявляться в виде кольцевых перетяжек конечностей или пальцев, ампутации дистального пальца или конечности, псевдосиндактилии, косолапости;

- черепно-лицевые деформации – множественные асимметричные энцефалоцеле, анэнцефалия, расщелины губы и/или неба, гипертелоризм или микрофтальмия, деформации носа;

- висцеральные деформации – гастрошизис, омфалоцеле, экстрофия мочевого пузыря.

Сдавление амниотическими тяжами пуповины может привести к антенатальной гибели плода [4].

На сегодняшний день этиология и патогенез данного синдрома все еще до конца не изучены, но существуют две теории. Основной считается экзогенная теория Torpin et al., опубликованная в 1965 году [5]. Считается, что первичным событием является сепарация плодных оболочек (расслоение хориального и амниального листков), что приводит к разрыву амниона [5]. Образуются тяжи из фиброзной ткани мезодермального происхождения, исходящие из наружной поверхности амниона и внутренней поверхности хориона, которые обвиваются вокруг наружных частей плода [5]. Таким образом, именно за счет феномена перевязки и стриктуры формируются типичные повреждения, характерные для данного осложнения. Тяжесть поражения частей плода зависит от срока беременности: чем раньше образовались стриктуры, тем тяжелее последствия и хуже прогноз для плода (вплоть до летальных исходов со стороны плода при крайне ранних и тяжелых поражениях) [6,7]. Согласно этой теории, фактическая причина расслоения амниотической оболочки остается неизвестной. Некоторые предполагают травматическое или инфекционное происхождение [8]. Амниоцентез, фетоскопические операции также упоминаются в качестве потенциальных причин [6–10].

Согласно эндогенной теории Streeter et al., опубликованной в 1930 году [11], это порок развития зародышевого диска, который приводит к нарушению развития амниона. Streeter et al. [11] предположили, что амниотические тяжи появляются рано и являются не основной причиной дефектов, а следствием несовершенного гистогенеза, который вызывает некроз, рубцевание, сужения и сращения; недостаток одной или двух клеток приводит к большей аномалии конечной структуры [11,12]. McKenzie et al. [13] поддержали эту теорию и предположили, что изменения в тканях являются примером аномального распределения участков гибели клеток. Hartwig et al. [14] предположили, что аномалии конечностей и стенок тела вызваны дефектами эктодермы, что приводит к дефициту брюшной стенки, которая была замещена амнионом и в случае разрыва позволила содержимому брюшной полости заполнить внезародышевый целом [12–14]. Несмотря на большое количество работ, ни одна из теорий на сегодняшний день не доказана. Вполне вероятно, что в формировании различных деформаций при этом заболевании участвуют несколько механизмов [2].

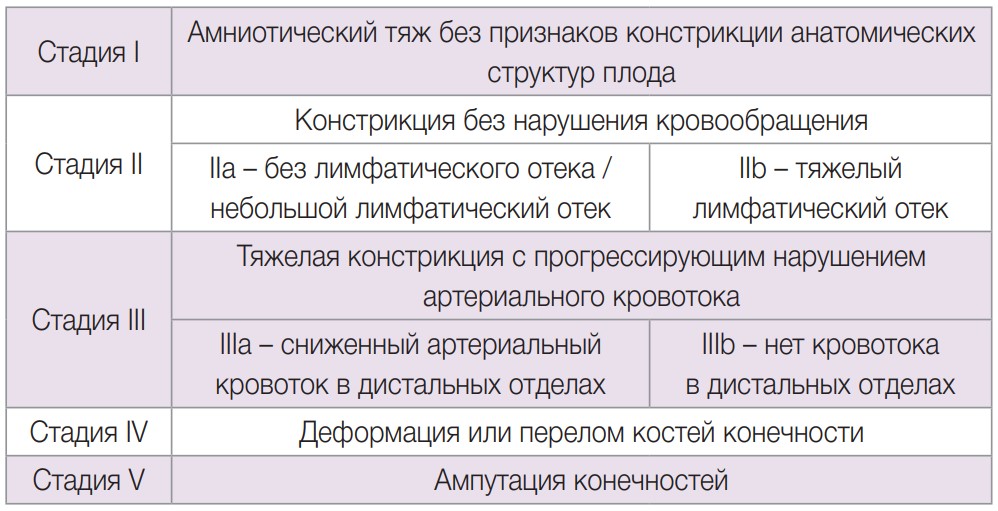

Синдром амниотических перетяжек является крайне опасным состоянием. Несмотря на то, что частота встречаемости низкая, его последствия влияют на жизнь плода и могут быть критическими. Необходимо принять во внимание, что у пациенток с САП часто наблюдаются поздние выкидыши и преждевременные роды [3]. Основным методом диагностики является УЗИ, которое основано на визуализации последствий влияния перетяжек на анатомические структуры плода, однако в большинстве случаев саму амниотическую перетяжку визуализировать с помощью ультразвука не удается [14]. Hsler et al. в 2009 году описали пренатальную классификацию, основанную на классификации Weinzweig 1995 года, но включающую дополнительную стадию между тяжелой констрикцией и ампутацией (таблица 1) [16]. Стадия I характеризуется наличием амниотических тяжей без каких-либо признаков констрикции; стадия II – констрикция без нарушений кровообращения; стадия III – тяжелая констрикция с прогрессирующим нарушением артериального кровотока; стадия IV – деформация или перелом кости в месте констрикции; стадия V – внутриутробная ампутация конечности. Стадия II также учитывает отсутствие или наличие небольшого лимфатического отека (IIa) или наличие тяжелого лимфатического отека (IIb), а стадия III разделяется на сниженный артериальный кровоток в дистальных отделах (IIIa) и отсутствие кровотока в дистальных отделах (IIIb) [17,18].

Осведомленность и настороженность врачей, оптимизация диагностического обследования беременных могут способствовать своевременному выявлению как САП, так и сочетающихся с ним пороков, с дальнейшей индивидуальной тактикой ведения беременности. В настоящее время при синдроме амниотических перетяжек применяется фетоскопическое рассечение амниотическиих тяжей. Согласно классификации Hsler, показанием к фетоскопии являются стадии IIб и III, когда воздействие амниотических тяжей еще носит обратимый характер. Если при доплеровском исследовании выявляется отсутствие кровотока в дистальных отделах конечностей или имеют место переломы или ампутации конечностей, то внутриутробная хирургия не показана и вопрос о пролонгировании беременности решается на перинатальном консилиуме с учетом тяжести поражения, прогноза для качества жизни новорожденного и настроя супружеской пары. При выявлении незначительного лимфатического отека анатомической структуры плода также от фетоскопической операции следует воздержаться и рассмотреть выжидательную тактику с еженедельным последующим УЗИ [16].

Таблица 1. Пренатальная классификация Hüsler 2009 года

Клинический случай

В апреле 2024 года пациентка Л. 28 лет обратилась для постановки на учет в клинический госпиталь MD GROUP на Севастопольском на сроке 6–7 недель беременности. Из анамнеза известно, что беременность наступила в результате ЭКО и переноса эмбриона в естественном цикле с первой попытки (репродуктолог Т. А. Свисткова).

1-й триместр протекал на фоне токсикоза легкой степени.

При проведении УЗИ на сроке 12–13 недель (03.06.2024) пороков и аномалий развития не выявлено, по доплерометрии отмечались дикротические выемки в обеих маточных артериях. По данным биохимического скрининга, риски хромосомных патологий низкие. По данным неинвазивного пренатального теста – низкие риски трисомии 21, 13, 18-й хромосом.

При проведении планового ультразвукового исследования 01.07.2024, на сроке 16–17 недель, (Марина Николаевна Скворцова) выявлены особенности анатомии плода: отмечался отек и деформация левой стопы и голеностопного сустава, деформация правой стопы. Правая кисть: удалось визуализировать только 2-й и 3-й палец с фалангами. Также в околоплодных водах определялись свободно расположенные плодные оболочки (нарушение целостности плодных оболочек). По правой боковой стенке в нижней трети имелись расслоившиеся плодные оболочки.

Далее пациентка была представлена на УЗ-консилиум к главному специалисту по УЗ-диагностике ГК «Мать и дитя» Ольге Леонидовне Мальмберг, где была подтверждена ранее выявленная патология.

На консилиуме с академиком РАН, д. м. н., профессором М. А. Курцером было принято решение беременность не прерывать, провести фетоскопическое рассечение амниотических тяжей.

04.07.2024 пациентка госпитализирована в отделение беременности высокого риска КГ MD GROUP на Севастопольском, где начата комплексная токолитическая, антибактериальная терапия, на фоне которой под ультразвуковой навигацией (О. Л. Мальмберг) проведена фетоскопическая операция: рассечение амниотических тяжей. При фетоскопии визуализировался амниотический тяж, отходящий от передней стенки матки, затрагивающий левую нижнюю конечность плода, образующий странгуляцию на границе средней и нижней трети левой голени, ниже зоны странгуляции обнаружен отек тканей голени и стопы. При помощи лазерной коагуляции произведено рассечение тяжа. При осмотре правой стопы выявлена ее гипоплазия, однако амниотическая перетяжка не визуализировалась.

Также на правой кисти плода отсутствовали средняя и дистальная фаланги 4-го и 5-го пальцев.

При проведении контрольного ультразву кового исследования на следующие сутки отмечалась положительная динамика: в левой стопе плода определялся кровоток, отек стопы сохранялся, но уменьшился, стали четко визуализироваться пальцы стопы.

На 5-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии пациентка была выписана домой.

При проведении ультразвукового исследования в 21–22 недели также отмечена положительная динамика: разрешение отека тканей нижних конечностей, количество около - плодных вод в норме (максимальный вертикальный карман 50 мм).

При проведении УЗИ в 24–25 недель отмечались: варусная установка стоп, странгуляция на левой стопе. Отек мягких тканей не визуализировался. На правой кисти визуализировались только 2-й и 3-й палец с фалангами. Количество околоплодных вод в норме.

11 октября, на сроке 30 недель, пациентка предъявила жалобы на снижение двигатель - ной активности плода. В приемном отделении КГ MD GROUP на Севастопольском проведено ультразвуковое исследование, при котором отмечено выраженное маловодие (максимальный вертикальный карман – 16 мм), изменение параметров доплерометрии: в процессе исследования значение ПИ в артерии пуповины (АП) колебались от 1,66 (> 95%) до нормальных значений, в СМА < N (ПИ 1.14, норма > 1.53). V мах сист. в СМА – 39,6 см/сек (зона С), кровоток в венозном протоке не нарушен.

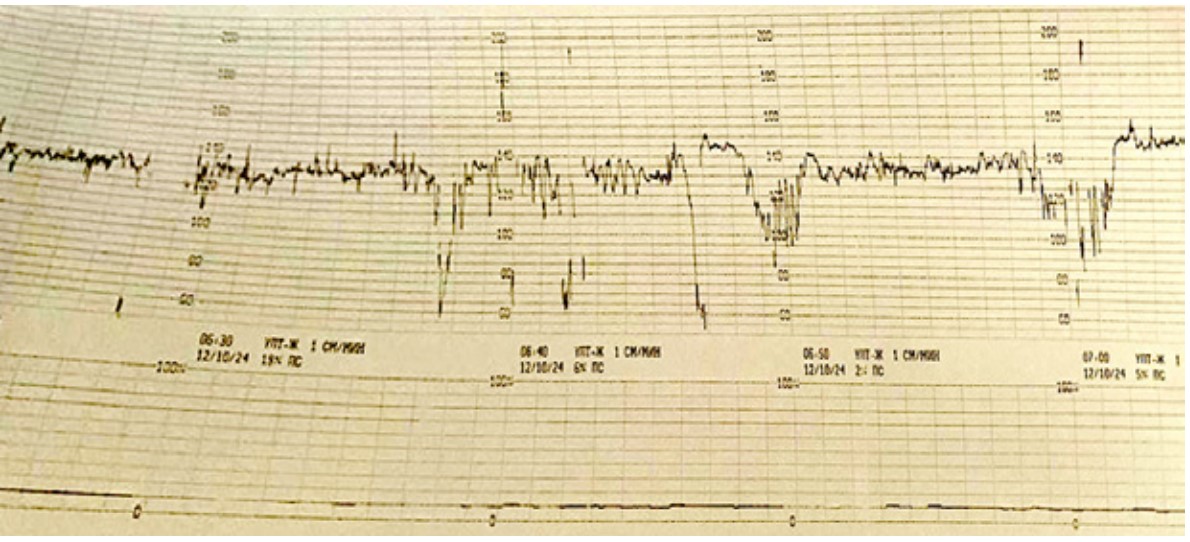

Пациентка была госпитализирована в родильное отделение КГ MD GROUP на Севастопольском для динамического наблюдения, по данным КТГ-мониторирования отмечены признаки компрессии пуповины плода (урежения сердцебиения плода до 70 уд/мин, которые восстанавливались).

Принято решение об экстренном родоразрешении путем операции кесарева сечения.

Проведено чревосечение по Джоэлу – Кохэну, кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, родился живой недоношенный мальчик, массой 1490 г, ростом 57 см, оценка по шкале Апгар 5/7 б, по Сильверману 5/6 б. У плода отмечены: варусная установка обеих стоп, в нижней трети левой голени 2 поверхностные циркулярные перетяжки, субтотальная синдактилия 4-го и 5-го пальцев правой кисти. При осмотре плаценты визуализировалась странгуляционная перетяжка в области корня пуповины, образованная амниотическими тяжами, сужающая просвет хода сосудов пуповины.

При рождении ребенок осмотрен детским хирургом, травматологом-ортопедом Татьяной Ивановной Тихоненко, выявлены: эктродактилия правой кисти, 4-й и 5-й пальцы находятся в субтотальной синдактилии, резко уменьшены в размерах, основные фаланги резко укорочены, средние фаланги достоверно не определялись, ногтевые гипоплазированы. При осмотре нижних конечностей определялась стойкая приводяще-сгибательно-супинационная контрактура обеих стоп. В нижней 1/3 левой голени определялась циркулярная перетяжка, не нарушающая микроциркуляцию в конечности.

Мышечный аппарат левой голени менее развит относительно правой. В области кожных покровов, прилегающих по тылу голени к перетяжке, определялся участок уплотнения подкожно-жировой клетчатки, округлой формы, до 0,5 см в диаметре.

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана из стационара на 5-е сутки послеродового периода.

Новорожденный мальчик находился в отделении детской реанимации и интенсивной терапии в течение 11 суток. Находился на ИВЛ в течение 7 суток, далее переведен на неинвазивную ИВЛ с последующим переводом на самостоятельное дыхание.

Спустя 10 дней после рождения ребенок переведен в отделение выхаживания недоношенных детей под руководством врача-педиатра Игоря Михайловича Донина. Спустя месяц после рождения выписан домой.

В планах – наблюдение хирурга-ортопеда, этапное гипсование по методу Понсети, оперативное лечение правой кисти.

Заключение

В последние десятилетия ультразвуковая диагностика стала незаменимым инструментом в пренатальной медицине, предоставляя уникальные возможности для выявления пороков развития плода, в том числе таких как амниотические перетяжки. Благодаря раннему выявлению патологии, мы имеем возможность своевременного оказания помощи, проведения внутриутробной хирургии, направленной на сохранение конечностей в кратчайшие сроки.

Мы рады, что долгожданная беременность у нашей пациентки закончилась рождением ребенка. К сожалению, семье предстоит долгий путь по сохранению конечностей мальчика, восстановлению двигательной функции, реабилитации. Мы верим, что малыш будет здоров, способен к самостоятельному передвижению и будет радовать маму и папу своими успехами.

Авторы материала – врачи Клинического госпиталя MD GROUP на Севастопольском:

Мария Борисовна Шаманова, заместитель главного врача по поликлинической работе, заведующая Центром лечения невынашивания беременности, врач-акушер-гинеколог, врач высшей категории

Татьяна Олеговна Нормантович, главный врач, врач-акушер-гинеколог, врач высшей категории

Ольга Леонидовна Мальмберг, заместитель главного врача по УЗ-диагностике, главный специалист по УЗ диагностике ГК «Мать и дитя», к. м. н., доцент кафедры УЗД РМАПО, член ISUOG

Анна Алексеевна Мишина, врач – акушер-гинеколог

Ксения Ушакова, врач-ординатор

Список литературных источников

- https://fetalmedicine.org/education/fetal-abnormalities/ extremities/amniotic-band-syndrome (дата обращения 23.11.2024).

- Brown C, Baber M, White G. A Unique Presentation of Amniotic Band Syndrome: A Newborn With a Tail // Glob Pediatr Health. 2022 Sep 24;9:2333794X221127545. doi: 10.1177/2333794X221127545. PMID: 36176488; PMCID: PMC9513563.

- Slaoui A, Essebagh Y, Zeraidi N, Lakhdar A, Kharbach A, et al. (2022) Amniotic Band Syndrome: about Two Uncommon Cases // Med J Obstet Gynecol 10(1): 1158.

- Goldfarb CA, Sathienkijkanchai A, Robin NH. Amniotic constriction band: a multidisciplinary assessment of etiology and clinical presentation // J Bone Joint Surg Am. 2009 Jul;91 Suppl 4:68–75. doi: 10.2106/JBJS.I.00339. PMID: 19571071.

- Torpin R. Amniochorionic mesoblastic fibrous strings and amniotic bands: associated constricting fetal malformations or fetal death // Am J Obstet Gynecol. 1965; 91: 65–75.

- Higginbottom MC, Jones KL, Hall BD, SmithDW. The amniotic band disruption complex: timing of amniotic rupture and variable spectra of consequent defects // J Pediatr. 1979; 95: 544–549.

- Seeds JW, Cefalo RC, Herbert WNP. Amniotic bands syndrome // Am J Obstet Gynecol. 1982; 144: 243-248.

- Lockwood C, Ghidini A, Romero R, Hobbins JC. Amniotic band syndrome: reevaluation of its pathogenesis // Am J Obstet Gynecol. 1989; 160: 1030–1033.

- Herva R, Karkinen-Jaaskelainen M. Amniotic adhesion malformation syndrome: fetal and placental pathology // Teratology. 1984; 29: 11–19.

- Knijnenburg PJC, Slaghekke F, Tollenaar LSA, Gijtenbeek M, Haak MC, Middeldorp JM, Klumper FJCM, van Klink JMM, Oepkes D, Lopriore E. Prevalence, risk factors, and outcome of postprocedural amniotic band disruption sequence after fetoscopic laser surgery in twintwin transfusion syndrome: a large single-center case series // Am J Obstet Gynecol. 2020 Oct;223(4):576.e1- 576.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2020.04.016. Epub 2020 Apr 23. PMID: 32335054.

- Streeter GL. Focal Deficiency in Fetal Tissues and Their Relation to Intrauterine Amputation. Contributions to Embryology (Carnegie Institution of Washington). 1930; 33: 41–49.

- Hunter AG, Seaver LH, Stevenson RE. Limb-body wall defect. Is there a defensible hypothesis and can it explain all the associated anomalies? // Am J Med Genet A. 2011; 155A: 2045–2059.

- McKenzie J. Amniotic bands // Balls M, Wild E, eds. Список литературных источников The early development of mammals, the second symposium of the British Society for Developmental Biology. New York: Cambridge University Press; 1975.

- Hartwig NG, Vermeij-Keers C, De Vries HE, Kagie M, Kragt H, et al. Limb body wall malformation complex: an embryologic etiology? // Hum Pathol. 1989; 20: 1071– 1077.

- Gică N, Apostol LM, Gică C, Huluță I, Vayna AM, Panaitescu AM, Gana N. Amniotic Band Syndrome– Prenatal Diagnosis // Diagnostics 2024, 14, 34. https://doi. org/10.3390/diagnostics14010034.

- Hüsler MR, Wilson RD, Horii SC, Bebbington MW, Adzick NS, Johnson MP. When is fetoscopic release of amniotic bands indicated? Review of outcome of cases treated in utero and selection criteria for fetal surgery // Prenat Diagn. 2009 May;29(5):457–63. doi: 10.1002/ pd.2222. PMID: 19235736.

- Minella C, Costantino B, Ruano R, Koch A, Weingertner AS, Favre R, Sananes N. Fetoscopic Release of Amniotic Band Syndrome: An Update // J Ultrasound Med. 2021 May;40(5):1039–1048. doi: 10.1002/ jum.15480. Epub 2020 Sep 20. PMID: 32951245.

- Sepulveda W, Bower S, Flack NJ, Fisk NM. Discordant iliac and femoral artery flow velocity waveforms in fetuses with single umbilical artery // Am J Obstet Gynecol 1994; 171:521–525.

Врачи Отделения беременности высокого риска КГ MD GROUP:

Шаманова Мария Борисовна, врач акушер-гинеколог, заведующая отделением беременности высокого риска

Прядко Екатерина Сергеевна, врач акушер-гинеколог

Мишина Анна Алексеевна, врач акушер-гинеколог

Суханова Дарья Игоревна, к.м.н., врач акушер-гинеколог

Гордеева Анна Сергеевна, врач акушер-гинеколог

Бойченко Мария Сергеевна, врач акушер-гинеколог

Красильникова Людмила Николаевна, врач акушер-гинеколог